作者 | Tniniuo Augustus

编辑 | Sette

这几天全季干了一件事——联手北岛创办的香港诗歌节基金会,搞了一场「浮标·香港国际诗歌之夜2025」。

坦率说,这东西给人的第一感觉是——好文艺,但这跟酒店有啥关系?

太装了吧!

只能说你们不懂,在怎么搞酒店这种事情上季琦还是太超前了。

说实话,酒店行业目前有一个诡异的现象。

以前我们挑酒店,标准很朴实:床垫别像榻榻米,网速能支持你边打游戏边骂队友,隔音好到不至于隔壁情侣吵架你只能看字幕。

现在呢?不仅要看床软不软、网快不快、隔音好不好,还得看它有没有文化。

是的,你没听错,文化。

但问题是,现在很多酒店对“文化”的理解,还停留在“装修阶段”。

大堂挂一幅谁也看不懂的抽象画,你以为它在表达宇宙的尽头,其实它可能只是装修公司送的赠品。

房间书架上摆一本《沉思录》,精装烫金,崭新得像刚从印刷厂偷出来的,书页黏得比你的爱情还牢固——根本没人翻开过。

这叫文化吗?

这叫氛围摆件,是给客人拍照发朋友圈用的,属于“装逼税”的一种。

还有那种在房间给你放一本《心经》的,你累得像条狗一样出差回来,打开门看到它,第一反应不是静心,是闹心——“我都这么惨了,还让我修行?”

这不是文化关怀,这是精神攻击。

真正的文化,不是摆出来的,是从心里“长”出来的。

它不是挂在墙上的装饰品,而是弥漫在空气里的温度;不是让你端着的仪式感,而是让你放松的熟悉感。

它应该像你妈在你行李箱里偷偷塞的那个苹果,不一定多贵重,但你看到的时候,心里会“咯噔”一下,觉得这世界还有人惦记着你。

全季的诗签,就属于这种。

从2016年开始,全季就在每间客房的茶桌上放一首诗。

注:2016年,第一首诗歌走进全季客房——北岛《时间的玫瑰》

一诗一画,一日一换。

十年,三千多首诗,三千多个日夜。

它不教育你,每一首诗都是生活的影子;它不打扰你,就安安静静躺在桌上。你今天看到的是北岛,明天可能是某个你从来没听过的外卖诗人。

你读也行,不读也行;感动也行,无感也行。

它提供一种可能性,但不强求一种结果。

这种文化,不端着,不装逼,不给你压力。

这才是活的文化,不是文化的标本。

所以下次你再听到哪个品牌说自己“有文化”,先别急着感动。

去看看它的文化,是摆在展厅里的,还是种在土壤里的。

是让你掏钱的话术,还是让你回味的话语。

这其中的差别,比你和王思聪的银行卡余额差距还大。

你说全季它图啥?

图你读诗的时候热泪盈眶然后多订一晚?

图你发朋友圈说“这家酒店有文化”然后带火品牌?

图你在小红书发图配文“宝藏酒店”带火销量?

格局小了。

全季搞诗歌,根本不是在搞营销,是在养魂。

啥叫养魂?我给你们打个比方。

你养一盆绿萝,天天浇水,它不会明天就开花,也不会下个月就长成参天大树。

你图啥?图它将来能给你遮阴?图它能结果子卖钱?

都不是。你养它,是因为你相信,只要这么养下去,总有一天你推开家门,看见那一片郁郁葱葱的绿色,心里会觉得踏实,觉得这像个家。

全季十年如一日地在房间里放诗,就是这个道理。

它不是在播种,等着马上收割你的感动和钱包。它是在培土,一锹一锹,把这个品牌的根基夯得无比扎实。

它要养的,是那个看不见摸不着,但关键时刻能救命的玩意儿——品牌之魂。

这魂是啥?

就是当你在深夜拖着行李箱,站在陌生城市的路边,在一堆花里胡哨的酒店APP里,脑子里第一个蹦出来的那个名字。

选择全季,不是因为它床垫多舒服,而是因为你隐约觉得,在那扇门后面,除了能睡个好觉,可能还有一首恰好说中你心事的小诗,能让你紧绷的神经稍微松那么一秒钟。

这种“觉得”,这种“隐约”,这种“安全感”,就是魂。

有了这个魂,全季就不再是一个单纯的睡觉的盒子,它成了你奔波路上一个能安放身心的据点。

别的酒店卖的是房间,是服务。全季卖的是什么?是一种“我懂你”的底气。

这底气,不是靠钱能砸出来的,是靠时间,靠耐心,靠那三千多个日夜,一首一首诗,慢慢攒出来的。

所以,别再用那种“投入产出比”的算盘去掂量它了。人家在下一盘很大的棋,棋局的名字叫:

“如何成为一个被需要,而不只是被使用的品牌。”

这格局,比算你多住一晚的房费,高到不知道哪里去了。

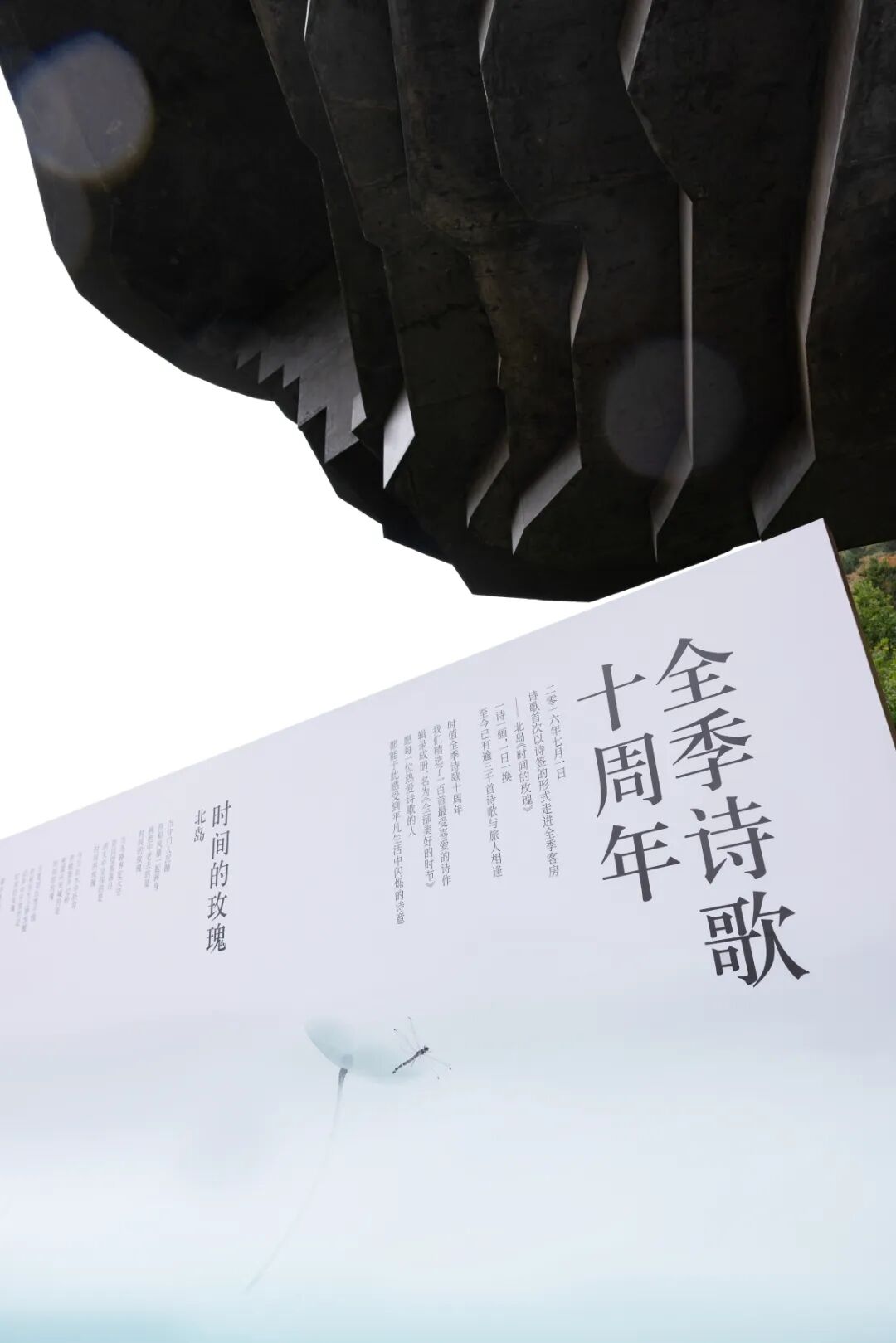

所以,2025年全季诗歌十周年,它搞了一场「浮标·香港国际诗歌之夜2025」。

地点在金山岭,一个听起来就像诗人该去的地方。

时间在国庆刚结束,山谷里人潮渐退,露出了秋色本来的样子。

这是精准狙击了打工人的情绪痛点。

你想想那个画面:

10月8号晚上,你瘫在沙发上,满满当当的行李等你封箱入土。明天早上,闹钟会再次响起,把你拖回写满KPI的工位,拖回早晚高峰的地铁车厢,拖回那个你越来越陌生的自己。

你不想上班,不想面对老板的臭脸,不想挤进那罐沙丁鱼罐头般的地铁,你甚至……有点不想面对镜子里的自己。

这种情绪不叫“假期综合症”,这叫现代人的周期性精神死亡。

就在这个节骨眼上,全季跳出来说:别急着“溺水”,来山里喘口气。

它不给你灌鸡汤,不教你如何“三天调整状态”,它直接给你一个物理上的逃离出口——金山岭,那里有风,有山,有秋色,有诗歌。

这不是装逼。

这是在给你进行精神上的心肺复苏。

当你站在山谷里,听着那些诗句在空气中振动,你会突然意识到:原来我还可以这样活着。

哪怕只有三天。

哪怕回去后还是要面对该死的KPI。

但这三天的“像人一样活着”,足以成为你接下来三个月的精神燃料。

这不是营销,这是对当代人灵魂的紧急救援。

全季干的,就是在你即将溺毙于生活洪流时,给你递来一个叫做“诗歌”的救生圈。

他们救的不是你的假期,是你正在褪去的生活感知力。

你看这些现场念诗的人:丝绒陨、周鱼、王计兵……

有诗坛大佬,有外卖诗人,有你我一样的普通人。

注:从左到右:丝绒陨、周鱼、王计兵

诗歌从来不是高高在上的文学形式,而是普通人对抗生活粗糙的方式。

就像王计兵写的:

“如果人生是一把斧子,诗歌就是木头。”

你砍生活,生活也砍你,但诗歌是那个让你砍下去不崩刃的木头。

全季做的,就是把这块木头,塞进每一个赶时间的人手里。

所以,全季在现场发布了《全部美好的时节》的抢读版。

全季从十年间出现在客房的3000多首诗里,精选出旅人最爱的100首做成这本诗集,印的是写下四季的诗,记录的是平凡生活中的诗意。

就像季琦说的,“我们不是要成为诗人,而是要过诗一样的生活。”

季琦这句话的潜台词是什么?

它本质上是在解构诗歌,并重构生活。

它一巴掌打翻了那种认为诗歌高高在上、必须正襟危坐才能品读的旧观念。它的潜台词是:诗歌的终极使命,不是被供在神坛上顶礼膜拜,而是被揉碎了,塞进你生活的每一个缝隙里。

诗歌,是一种看待生活的滤镜。

全季用十年诗歌情怀打磨出的《全部美好的时节》诗集,目的就在于此——

它不是在出版一本文学典籍,它是在独家定制这种“生活滤镜”。

这本诗集,是一个实体化的“美好收集站”。它收集了十年间,无数旅人在奔波的间隙里,被某一行诗句轻轻打动的瞬间。让你能把“全季的安慰”带回家。

它想告诉你:看,生活里不是只有KPI和赶路,还有这些被诗句点亮的、全部美好的时节。

它希望你通过这本诗集,学会的不是赏析诗歌,而是打捞自己生活中那些被忽略的诗意。是在庸常的日子里,依然能看见光,看见希望。

是在给你递一个精神的放大镜。让你用它,去发现自己生活里那些微小的、却足以支撑你走下去的“诗一样”的时刻。

这比让你多住一晚酒店,值钱太多了。

你说这是人文关怀?是,但不止。

这是品牌战略的降维打击。

当别的酒店还在卷床垫厚度、泳池大小、早餐品种时,全季直接卷到了“精神层面”。

你睡的不是觉,是诗意;你住的不是房,是心境。

这招太狠了!

因为它不直接卖你房间,它卖你一种“你值得这样生活”的暗示。

你住了全季,你不是在消费,你是在选择一种生活方式。

这才是品牌价值的终极形态——你不是酒店,你是生活提案者。

所以,全季办诗歌节,不是一场活动,是一次品牌宣言:

“我们不仅让你睡好,我们还让你活好。”

而这场诗歌节,就是那枚浮标。

在信息的海洋里,在焦虑的浪潮中,你抓住它,就能浮出水面,喘一口气。

这口气,比任何会员折扣、积分兑换、免费升级都值钱。

因为这是对你疲惫灵魂的尊重。

全季这波操作,我服。

不是服它有文化,是服它十年如一日不以赚钱为企图地做一件很酷的事。

而这种“酷”,最终会变成品牌的护城河,又深又宽,别人学不来,也抄不走。

毕竟,你能抄一首诗,但你抄不走十年写诗的真心。

如果你国庆后不想上班,建议去全季“躺平”。

不是打广告,是真心话。能让你在陌生城市里感到熟悉的,除了老乡,可能只有全季床头那首诗。

图片来源于全季

闻旅派原创,作者:Candy,转载请注明出处:http://www.wenlvpai.com/81473.html图片来源于网络,如有侵权,请联系闻旅派删除,谢谢

文章评论